Рейтинг блогов и записей Живого Журнала. Каяль это

На реке быстрой на Каяле…

На реке быстрой на Каяле…

Лучше пасть в бою, чем быть в полоне,

Сядем, братья, на коней на борзых

Да посмотрим синего мы Дону...

«Слово о полку Игореве»

Милая, родная донецкая степь... Я видел Кавказ и Карпаты, дунайскую равнину и волжский Плес, отроги Урала и ишимскую степь, Золотые пески Болгарии и озерный край Моравии, но ничего не встретил ближе и дороже, чем эти неоглядные, изрезанные косыми балками, вздыбленные крутыми холмами, вроде бы и совсем неприглядные места, где родился и рос. Уезжая за тридевять земель от родных мест, я всегда вспоминал степное разнотравье с пряным ароматом чебреца (его не спутаешь ни с чем другим на свете) и скупые краски этой степи, линявшие вместе с капризами не очень-то уютного для тех, кому степь вновину, климата.

Помню, однажды видел я эту степь в грозу, рвавшую в клочья низкое и темное небо, буйно гулявшую над Сокольими горами. В сущности, это вовсе и не горы, а куцая гряда холмов, протянувшихся в междуречье Донца и Быстрой. А в народе все-таки их зовут горами — для степи они и впрямь сойдут за великанов.

В краю этом грозы не редкость, но та, что мне запомнилась, не походила на другие. Было мгновение, когда вместе с ослепительной вспышкой молнии, с грозовыми раскатами, невзначай пригрезилось давнее, читанное про Сокольи горы в старых-престарых книгах: жестокая сеча Игоря Святославича с половецким ханом. Наверное, и тогда вот так же сверкала страшная молния в этой степи, и зарницы вырывали из темноты окрашенный кровью дикий ковыль да горький типчак. И, наверное, когда утихла стихия, сеча была уже позади, а луна, пробившись сквозь тучи, озарила бледные, полные сурового величия лица погибших витязей да орлов-стервятников, что бились за добычу.

...На прибрежье у Каялы быстрой7,

Тут кровавых вин уж недостало;

Тут и пир свой русичи кончали:

Сватов напоили — сами пали,

Пали храбро за родную землю...

Травы низко с жалости поникли,

Дерева печально приклонились.

Так рассказывается о финале битвы на реке Каяле в «Слове о полку Игореве» — могучем и дивном творении, которое по праву называют Песнью песен русской земли.

Одно поколение приходило на смену другому, немало гроз прошумело над землей, и уже почти восемь веков минуло с той поры, как вещий Боян рассказал о ратных походах Игоря, а поэма эта по-прежнему остается молодой, и не меркнут ее волнующие строки. Когда школьник, познав азбуку, принимается изучать родную литературу, он прежде всего знакомится со «Словом о полку Игореве». Поэт, историк, художник видят для себя в «Слове» тот животворный источник, который указывает ему дорогу в творческих поисках. Пушкин на смертном одре жалел не о собственной жизни, а о том, что не успел перевести «Слово» на язык своего времени. Творением всей своей жизни называл композитор Бородин оперу о походе Игоря, а Васнецов три десятилетия потратил на то, чтобы воплотить мечту своего детства — написать могучей силы полотно о павшем в битве, но не побежденном воинстве Игоря. Об этом и пойдет рассказ.

* * *Автор «Слова» вполне определенно называет полем битвы долину реки Каялы. Но где она, эта «быстрая Каяла»?

По-разному отвечали на этот вопрос ученые. Одни считали, что это один из притоков Дона — Кагальник. Другие утверждали, что это река Кальмиус, впадающая в Азовское море. Третьи именовали Каялой речушку Макатиху — приток реки Голой Долины. Один из наиболее достоверных вариантов выдвинул ученый — историк В. Афанасьев. Тщательно изучив текст «Слова» и летописные источники — памятники, взаимно дополняющие друг друга, он пришел к выводу, что Каяла — это нынешняя река Быстрая, левый приток Северского Донца. В междуречье Быстрой и Калитвы (к юго-западу от нынешнего города Морозовска) и произошла битва Игоря с половцами...

Так ли это было на самом деле, покажет время. Но доводы В. Афанасьева представляются нам очень убедительными. И вот почему.

В «Ипатьевской летописи» запись о походе Игоря начинается с указания о том, что «Игорь, внук Ольгов, поеха из Новгорода месяца Априля в 23 день, во вторник, поимя с собой брата Всеволода». Случилось это, стало быть, 23 апреля 1185 года. В Путивле войско Игоря объединилось с дружиной Владимира и двинулось на юго-запад, через те места, где расположены ныне Сумы, Белгород, Волчанск, Изюм. В среду, 1 мая 1185 года, войско было свидетелем солнечного затмения, встревожившего ратников как дурное предзнаменование. Упоминание об этом есть в другой летописи — «Лаврентьевской», где сказано: «Месяца Мая в 1-й день, на память св. пророка Еремия, в среду на вечерни, бысть знамение на солнце, темно бысть вельми и сие бысть больше часа, яко и звезды видети... и бе видети зело страшно и ужаса исполнено знамение».

Если верить летописным источникам, от Новгорода-Северского до Изюма войско Игоря шло девять дней. Примерное расстояние этого пути — 360 верст. На дневной переход выпадает по сорок верст. Значит, полк Игоря был конным, имел небольшой обоз. У Изюма войско задержалось на два дня, пока подошли куряне. Столь длительный привал вовсе не был вызван замешательством, связанным с затмением (как полагают некоторые). Дурное предзнаменование не испугало Игоря:

«Преломить копье хочу, — сказал он, —

На краю большого поля вражья.

Вместе с вами, русичи родные,

Голову хочу сложить я в битве

Иль испить своим шеломом Дону!»

Соединившись с курянами, «вступил тут Игорь-князь в злат стремень и поехал он широким полем». В ту пору близ Изюма действительно кончались дремучие леса и начинались степи. Даже приток Донца и селение у его устья с незапамятных времен и поныне названы Голой Долиной. Маршрут же похода и в «Слове» и в летописных источниках указан довольно определенно: «позрить синего Дона», а затем «поискать града Тмутороканя», находившегося в самом конце половецких степей.

За Изюмским курганом уже начинались владения кочевников:

О, земля ты русская, родная!

Далеко осталась за холмами...

Первая битва с половцами произошла 10 мая на реке Должике. Шумели воинские стяги, звенели о шеломы харалужные мечи, кричали, будто распуганные лебеди, галки, и гудела земля под коваными копытами. Удар Игорева войска был очень стремительным. Русские воины, разгромив врага, взяли богатую добычу, мостили расписными тканями и золотом мосты по болотам. Наверное, не случайно пересохшая речушка в здешних местах стала называться Шарапкой («шарап», как толкует Даль, означает «расхват по рукам»). Кстати, и село в этих местах названо Шараповкой.

Но первая и сравнительно легкая победа не стала решающей. На следующий день, 11 мая, войско Игоря преследовало отступающих половцев и не догадывалось о хитром маневре врага. Отходя на восток по водоразделу между реками Лихой и Кундрючьей, половцы стремились завлечь русичей к Сокольим горам (а расположены эти горы в водоразделе рек Быстрой и Калитвы) и там дать им бой. Задонецкое междуречье походило на мешок, завязка которого была в руках у половцев.

Авангард Игорева войска еще не успел отдохнуть после битвы, которая произошла накануне, солнце мучило «храбрых воинов в безводном поле жаждой». Когда русичи пытались напоить коней в верховьях расходившихся по обе стороны их пути балок, половцы осыпали всадников тучею стрел. Лишь к вечеру измученное войско достигло Донца. А переправившись через реку, оно вынуждено было принять неравный бой. У реки Каялы (что в переводе с татарского и означает «Быстрая») Игорь был ранен и попал в плен. А из-за Сокольих гор и с верховьев Каялы (Быстрой) продолжали наступать «аки борове» (леса) все новые и новые полчища врага. Спешившиеся русские дружинники попали в окружение конных половцев.

Под копытом почернело поле,

Сплошь оно усеялось костями

И горячей кровью обагрилось,

И взошел посев тот черной скорбью...

Так трагически завершился 12 мая 1185 года поход Игоря. Именно на Каяле (Быстрой), а не на какой-то другой реке закончился, по мнению В. Афанасьева, этот поход, и местность здесь соответствует как летописным источникам, так и указаниям автора «Слова». Иные варианты лишены подобной аргументации.

Но может быть, Каяла-Быстрая лишь мифическая река? Многие комментаторы и исследователи «Слова», не найдя ее на картах и ссылаясь на летописные источники, изображавшие кающегося Игоря, приходили к выводу, что Каяла попросту «река покаяния», нечто вроде берегов вавилонских.

Нет, это вовсе не так.

Непосредственный участник похода Игорева войска, автор «Слова» не мог шесть раз упоминать Каялу как место гибели своей дружины, если бы она в действительности не существовала. Именно тем и отличается «Слово о полку Игореве», скажем, от «Витязя в тигровой шкуре» или «Песни о Ролланде» (произведений, созданных почти в одно и то же время), что описывает оно действительные лица и события.

Напомним, как ссылается на Каялу автор «Слова». В субботу, когда «поутру рано возвещали свет кровавые зори», вещий Боян говорит, что быть великому грому и дождю идти стрелами, ломаться копьям о кольчуги и саблям острым притупиться о половецкие шлемы «на реке Каяле — возле Дона». На том месте прежних схваток, где когда-то Святополк «велел отца забрать с Каялы и свезти его в престольный Киев», пали теперь стяги Игоря. «На прибрежье у Каялы быстрой» разлучились после поражения Игорь со Всеволодом. Оплакивая гибель товарищей, Боян поносит с обидой Игоря за то,

Что он все свои дружины в битве

Погрузил на дно реки Каялы,

И все дно реки той половецкой

Игорь чистым золотом усыпал...

Бояре объясняют смутный сон Святослава — великого киевского князя — и снова упоминают роковую реку: «На Каял-реке тьма свет покрыла...». Наконец, в плаче Ярославны вполне определенно говорится о месте сражения:

Омочу я свой рукав бобровый

Во Каял-реке той половецкой,

Оботру кровавые я раны

На могучем белом теле князя.

Каяла упоминается и в летописных источниках. В ту пору она находилась в самом центре путей от пограничных половецких застав, располагавшихся у Изюма, к ногайским землям. Характерно, что до сих пор некоторые хутора в этих местах носят наименования, сохранившиеся со времен половцев. Таков, например, хутор Поганый (Крутенский) близ Белой Калитвы, или хутор Кащеевка близ слободы Скосырской («кащей» в переводе означает пленник,— возможно, здесь торговали половцы пленниками). Имеют отношение к лексикону половцев и названия других хуторов — Бургуста, Чапура, Усть-Халань, Байгаринка, Кумшелек, названия рек — Кагальник и Кумшак.

Есть еще один довод в пользу варианта В. Афанасьева. По преданию Игорь, попав в половецкий плен, томился в Кобяковом городище. Расположено оно было, как установили археологи, на территории нынешней балки между городом Аксаем и восточной окраиной Ростова — поселком Александровкой. Именно здесь мог Игорь, готовясь к побегу из плена, «мыслью мерить поле до Донца от Дона», здесь помог ему Овлур сесть на лихого коня и горностаем бежать к родному Донцу.

И оказал Донцу бесстрашный Игорь:

«О, Донец! Величья ты достоин!

На волнах ведь ты лелеял князя,

Расстилал траву ковром зеленым

На своих серебряных прибрежьях,

Одевал его туманом теплым

Под ветвистым деревом зеленым...

Воздавая хвалу Донцу, Игорь в то же время тяжко упрекает другую русскую реку — Стугну, «затворившую» (то есть предавшую) некогда князя Ростислава, тоже воевавшего с половцами. Если Стугна наречена рекой-изменницей, то Донец — рекой-патриотом, символом русской воинской славы.

Исследователи «Слова» спорят о том, кто был автором поэмы. Был ли то дружинник из Игорева войска или безымянный русич, очевидец битвы, а, может быть, он слушал рассказ о походе от отца либо брата, чудом пережившего сечу? Безошибочно можно сказать другое: автор «Слова» — это великий русский народ, выстоявший в пору самых тяжких испытаний, вынесший такое, что не под силу другим, и выходивший из каждого испытания еще более сильным и могучим.

Что же касается Донца и Каялы-Быстрой, то еще много раз с Игоревых времен русичи вставали здесь насмерть за русскую землю. Когда заполыхали на Дону октябрьские зарницы, собирал здесь трудовой народ под свои знамена луганский слесарь Клим Ворошилов. В Великую Отечественную шли мимо Сокольих гор на прорыв танкисты-гвардейцы Тацинского корпуса. Каяла-Быстрая, как и много-много веков назад, омывала раны воинов, утоляла их жажду, давала им силы для нового пути...

* * *В этих местах на Северском Донце когда-то родилась романтичная легенда. Жил будто бы в хуторе Какичеве помещик, и были у него две красавицы-дочери. Полюбила старшая дочь батрака, и не стало для нее ничего на свете дороже, чем очи любимого. Только узнал об этом отец — возмутился, приказал запереть дочь в темницу, запретил ей даже глядеть на юношу. И тогда решила девушка утопиться в Донце, не было ей жизни без милого. Помогла ей младшая сестренка бежать из темницы, пыталась было отговорить от лихого замысла, да не смогла. И так любила она старшую сестру, что бросилась за ней в омут. Никто из людей не видел, как это случилось, только прозвали с той поры в народе скалы «Двумя сестрами».

Легенда эта — моложе «Слова». С незапамятных времен высятся над Северским Донцом «Две сестры». Но задолго до того, как родилось в народе предание о любви и верности, именно на этих холмах новгород-северский князь со своими отважными дружинниками провел ночь перед второй битвой с половцами.

Именно здесь, у «Двух сестер» поднимется монумент из дикого камня, на котором будет высечена надпись: «Воинам Игоревой рати — храбрым русичам 1185 года».

У монумента, который сооружается на Северском Донце, своя история. Несколько лет назад в поселке Шолоховском, Белокалитвенского района, возник кружок юных краеведов «Боян». Ребята задались целью разыскать, все, что имеет отношение к историческому сражению Игоря с половцами, завязали переписку с видными учеными. «Подумайте и попытайтесь переселиться в мысли простых ратников — участников похода Игоря, — напутствовал членов «Бояна» академик Д. С. Лихачев. — Мы не знаем их имен, но я бы поставил им памятник. Я бы сделал его совсем простым: из дикого камня. Памятник должен стоять на предполагаемом месте битвы 1185 года».

Памятник будет стоять на этом месте. Больше двух лет «бояновцы» — юные архитекторы, художники, скульпторы Шолоховской школы — трудились над эскизами и чертежами. Потом в Ленинград ушла из Белой Калитвы объемистая бандероль. На специальной выставке в Пушкинском доме экспонировались проекты, предложенные ребятами. Жюри остановилось на одном: трехметровый откол степного камня возвышается на кургане...

Памятник уже строится. В его подножие будут замурованы металлические цилиндры с горстями земли из Чернигова и Путивля, Новгорода-Северского и Курска, из Рыльска — городов, выславших храбрых ратников на борьбу с половцами. И еще сюда доставят по горсти земли с берегов Дона и Калитвы, Макатихи и Каменки, Сухих и Мокрых Ялов, с Каялы-Быстрой — со всех рек, где пролилась кровь русичей, защищавших родную землю в те далекие, но памятные времена. Будет замуровано в основание памятника и решение Белокалитвенского горкома партии и городского Совета с именами тех, кто отправился в нелегкий, но благородный поиск по следам Игорева похода.

Вот о чем поведали мне неприметные седые холмы, что зовутся в народе Сокольими горами. Те самые холмы, где в непогоду отчаянно гуляют шальные молнии, и рвет, сметая все, что ни есть, на своем пути, скромная степная речушка Быстрая, звавшаяся в половецком полоне Каялой.

Забытые клады

Ты взойди, взойди, красно солнышко...

Над урочищем добра молодца,

то Степана свет Тимофеевича,

По прозванью Стеньки Разина...

Старинная казачья песня

Километрах в двадцати от города Морозовска, там, где студеные ключи изливаются в степную речушку Кумшак, высится древний курган. Зовут его в здешних местах Браткиным. А наречен он так, сказывают старожилы, в честь храброго есаула Степана Наумова из войска Стеньки Разина. Был есаул тот Разину роднее брата. Даже лицом и статью на него смахивал. Разин завещал ему: «Прилучится за меня быть тебе — надевай кафтан, как мой черной, шапку бархатную и саблю держи, как я, да голоса не давай народу знать: твой голос не схож с моим. В бой ходи, как я...» Под Симбирском Наумов спас Стеньке жизнь, и с тех пор почитал атаман есаула выше родного брата Фролки.

Из Паньшина-городка пришел Наумов со своим отрядом в верховья Кумшака и сложил голову в неравной схватке. Похоронили его в чистом поле посреди трех дорог, курган насыпали и нарекли Браткиным.

Сказывают также, будто зарыт в Браткином кургане клад разинский. Лет сто или двести назад копали курган охочие до кладов люди. Нашли ли, нет — то никому неведомо. Доподлинно известно другое — золотым кладом оказались здешние земли для бедноты, облюбовавшей почти полвека назад верховья Кумшака для первой на Дону коммуны. Давно уже распахана здесь целина, год от году крепнет многоотраслевое хозяйство колхоза имени Ленина, а легенда о разинском кладе все-таки живет...

Я услышал сказ про сокровища, зарытые в Браткином кургане, в июле сорок первого года, когда вместе с другими старшеклассниками приехал в эти места, чтобы помочь колхозу спасти невиданный урожай. Людей не хватало, и всюду — у лобогреек, на токах, в кузне — работали ребячьи руки — наши и хуторских сверстников, тоже ждавших, как и мы, повесток из военкомата. Тогда-то и поведал нам колхозный сторож Тарасыч про заветные места.

Уже много лет спустя, почти позабыв о Браткине кургане, я случайно наткнулся на новые сведения о кладе Стеньки Разина. Именно Стеньки, а не Степана. В старину прозвища «Стенька», «Фролка» считались у казаков почетными, их надо было заслужить. Даже в песне говорилось: «На том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын». А в присказках не раз подчеркивалось, что «Стенька Разин один был, а Степанов много».

Но — странное дело! — документы, в которых упоминался разинский клад, ссылались уже не на Браткин курган, а на другие тайники. Известно, например, что в 1914 году в Царицыне близ церкви Троицы провалилась на четыре метра в глубину целая гора. На дне провала оказались гробы и скелеты. Обнаружилось, что это провал над тайником Степана Разина, идущим от церкви до самой Волги, куда приплывали расписные челны казачьего атамана с добычей. Есть будто бы тайники разинские и на знаменитом по народным песням утесе, что возле Саратова,— и на острове Буяне у станицы Багаевской. Ни под пытками, ни перед царским судом не рассказал Разин, куда девал он свои сокровища. А в трудах спелеолога И. Я Стеллецкого описан такой факт. Один отставной русский офицер в 1904 году нашел в старых бумагах покойной бабушки подлинную «кладовую запись» Степана Разина на спрятанные сокровища. Он начал раскопки в указанном месте, открыл целую сеть подземных галерей, подпертых мощными дубовыми распорками. Предстояли дальнейшие поиски, но точку на них поставила русско-японская война.

В 1910 году в Петербурге объявился новый претендент на разинский клад — шестидесятидвухлетний есаул из Области войска Донского. Он явился в столицу и представил куда следует чрезвычайной убедительности документы. В «сферах» они произвели целую сенсацию, сообщение о некоем «кургане Стеньки Разина» в Придонье облетело все газеты. Может, это как раз и был Браткин курган?

Наконец, уже в наше время старый казак Очупенков из Аксайской станицы указывал археологам приметы разинского кургана. Разин будто бы берег сокровища для простого люда. А чтобы богатеи не прибрали их к рукам, зарыл Стенька золото и жемчуг в потаенных местах.

А то было на Дону-реке,

Что на прорве — на урочище.

Богатырь ли то, удал козак

Хоронил в земле узорочье...

То узорочье арменьское,

То узорочье бухарское —

Грабежом-разбоем взятое,

Кровью черною замарано,

В костяной ларец положено.

А и был тот костяной ларец

Схожий видом со царь-городом:

Башни, теремы и церкови

Под косой вербой досель лежат...

Где же запрятан легендарный клад, да и существовал ли он на самом деле?

Обратимся к историческим фактам.

Степан Разин был сыном донского казака и турчанки, по-видимому, попавшей в плен во время одного из Азовских походов. На Дону таких людей называли «тума». Названной матерью Степана была русская женщина Матрена по прозвищу Говоруха. Отец Степана — Тимофей Разя жил в Черкасске, но семья сохраняла связь с Русью. На Верхнем Дону бурлачил брат Тимофея, а в Воронеже жил его дядя Никифор, по прозвищу Черток.

Украинский летописец Самуил Величко писал, что Степан Разин «был росту высокого и уроди красной, в силе и мужестве преизобилен». По утверждению одного шведского дипломата, Разин владел восемью иностранными языками. Не случайно, будучи еще совсем молодым, он выполнил ряд дипломатических поручений Войска Донского: ездил в Калмыкию договариваться о совместной борьбе с ногайцами, трижды побывал в Москве, посетил Соловецкий монастырь.

Старший брат Степана — Иван Разя — был казнен по приказу боярина Долгорукого. Неудивительно, что вся семья Разиных — Матрена Говоруха, Степан и младший брат Фрол — стала активной участницей начавшейся в 1667 году крестьянской войны.

Во время осады Симбирского Кремля (в октябре 1670 года) в бою против войска князя Барятинского Разин был ранен саблей. Восставшие перенесли «батьку», как называли они Разина, который «в память не пришел», на струг и отправили вниз по Волге, а затем на Дон. Всю зиму Разин пролежал в своем курене в Кагальницком городке. Между тем война продолжала бушевать во многих областях страны, над мятежным атаманом сгущались тучи. Каратели казнили названную мать Разина — Матрену Говоруху. По церквам читали «анафему» Разину и его сподвижникам. В апреле 1671 года атаман Корнила Яковлев велел обложить Кагальницкий городок сухим камышом и дровами и зажечь. Степану и Фролу пришлось сдаться на милость Яковлеву. В народе много говорили о несметных сокровищах, якобы собранных Разиным в своем курене, но, кроме трех пар часов да искусно вырезанной из кости модели Царьграда, ничего не нашли.

Совсем недавно, уже в наши дни, в «Славянских записках», изданных в Оксфордском университете, английский историк С. А. Коновалов опубликовал новые сообщения о подробностях казни Разина. Речь идет о неизвестной на русском языке диссертации Иоганна Юстуса Марция, написанной в 1674 году. Марций жил в России и был очевидцем крестьянской войны. Вот как описывает он последние минуты Разина:

«Ему сначала отрубили руки, а затем ноги. Он с такой стойкостью перенес эти удары, что не проронил ни стона, не выказал какого-либо знака боли на лице. Он был так непреклонен, что не только не пожелал смирить свою гордыню, но и не побоялся и более тяжких мучений. Лишенный рук и ног, он увидел своего закованного в цепи брата, приведенного на место казни. И он выкрикнул, сохранив выражение на лице и голос, как у обычного человека: «Молчи, собака...»

Другое любопытное свидетельство о последних минутах Разина разыскал в бумагах секретаря Нидерландского посольства Бальтазара Койэта советский историк Роман Пересветов, автор широко известных в нашей стране книг «Тайны выцветших строк» и «По следам находок и утрат». Брат Разина — Фрол, сломленный пытками, выкрикнул будто бы перед казнью «государево слово». Так поступали в то время доносчики, извещавшие, что им ведома государственная тайна, открыть которую можно лишь царю. Исполнение казни было приостановлено, и Фрол выдал властям тайну повстанцев. Он рассказал, что Разин перед походом на Царицын собрал «воровские» («прелестные») письма и ценности, «...поклал в кувшин в денежной и, засмоля, закопал в землю на острову реки Дону на урочище на Прорве под вербою, а та-де верба крива посередки, а около ея густые вербы, а того-де острова вкруг версты две или три».

Сохранилось в архивах и другое любопытное свидетельство. Оказывается, вскоре после показаний Фрола на Дон были посланы с особым поручением царский стольник полковник Григорий Косогов и дьяк Андрей Богданов. Ехали они вместе с возвращавшимся из Москвы в Черкасск крестным отцом Стеньки — атаманом Войска Донского Корнилой Яковлевым Ходневым — тем самым, что предал царю своего крестника. Вся эта свита направлялась к урочищу Прорва (названному так по прорвавшемуся из прежнего донского русла протоку) «для сыску воровских писем, про которые сказал вор Фролка Разин».

Но найти заветный остров с кривой вербой оказалось не так-то просто — слишком много их в районе Раздорской и Константиновской станиц. В записной книге московского стола Разрядного приказа под номером семнадцатым появилась после этой поездки запись о том, что царские гонцы «тех писем искали накрепко с выборными донскими казаками и под многими вербами копали и щупали, но не сыскали». Фрола еще пытали, но он так и не помог властям: запамятовал, где оно, заветное место. Жизнь себе он тоже не выторговал: казнили через пять лет. И кто знает, может, он намеренно не сказывал доподлинного места: хотел пожить дольше.

Не открыл тайны и автор «воровских» писем — поп из Верхне-Чирской станицы Никанор Иванов.

О разинском кладе в народе ходило немало легенд. И места назывались разные. В конце прошлого века побывавшему на Дону писателю и журналисту В. Гиляровскому рассказывали, что под Новочеркасском, в Персиановке жил старый учитель из казаков Иван Иванович. Он будто бы точно знал место клада на Кагальнике. От царских холопов место таили: ведь в старину «вольные казаки под царем не ходили». А места указывали ложные, чтоб рыли и ничего не нашли. Сыновьям и внукам тоже наказывали строго-настрого хранить тайну.

refdb.ru

Халяль - что это такое?

В наши дни все чаще предпочтения отдаются здоровому питанию, занятиям спортом и отказу от разного рода фастфуда. Когда во всех супермаркетах прилавки буквально завалены не всегда полезными вкусностями, в магазинах "Халяль", продукция которых отвечает особым требованиям, такого не встретишь. Это название, ставшее во многих странах практически знаком качества, все чаще встречается в России и других "немусульманских" странах.

В наши дни все чаще предпочтения отдаются здоровому питанию, занятиям спортом и отказу от разного рода фастфуда. Когда во всех супермаркетах прилавки буквально завалены не всегда полезными вкусностями, в магазинах "Халяль", продукция которых отвечает особым требованиям, такого не встретишь. Это название, ставшее во многих странах практически знаком качества, все чаще встречается в России и других "немусульманских" странах.

Разрешенная продукция

Халяль - что это такое и с чем его едят? Всемирно известно, что мусульмане уделяют особое внимание своей пище. Это продиктовано не столько любовью к здоровому питанию для сохранения фигуры или нормализации жизни в целом, сколько религиозными веяниями. Покупатели в магазинах "Халяль" уверены, что приобретают только качественную продукцию, изготовленную по особым технологиям и не содержащую вредных веществ, а также компонентов, запрещенных Кораном. Например, при заготовке халяльного мяса применяются специальные методики убоя скота, практически полное удаление крови и соблюдение гигиенических правил и норм.

Только ли мясо?

Только ли мясо?

Не многие знают о том, какая именно продукция продается под знаком "Халяль" (что это не только мясо). Здесь есть и кондитерские изделия, и колбаса, и птица, и многое другое. Если отойти от гастрономической отрасли, то к таким товарам может относиться также одежда, косметика, парфюмерия. И это далеко не все. Делая покупки, продаваемые под данным знаком, или пользуясь какой-либо услугой, покупатель может быть уверен, что поступает согласно законам Ислама. Потому что "Халяль" - это не просто коммерческая торговая марка. Это буквально титул. И чтобы его получить, нужно пройти процедуру подтверждения соответствия некоторым требованиям, заданным стандартом Совета муфтиев России. Освидетельствование проходит в Международном центре сертификации "Халяль".

Мероприятия

Одно из важнейших событий в этой сфере - выставка "Халяль-2013" в Москве - было организовано уже в четвертый раз. Мероприятие проводилось с 13 по 16 июня во Всероссийском Выставочном Центре и объединило более 140 компаний, производящих и поставляющих продукцию "Халяль". Что это было за событие, можно узнать на официальном сайте. Пятая московская выставка пройдет в июне 2014 года. Это мероприятие, пожалуй, лучший способ заявить о себе как о поставщике халяльной продукции.

Кроме того, начал работу Первый Российский Саммит Халяль. В его рамках в июне текущего года прошла конференция о международных достижениях в данной индустрии. Мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге и было отмечено приездом многих российских и иностранных руководителей.

Нашествие "Халяль"

Что это такое происходит? Во всех странах набирает обороты "халяльное движение". Все больше и больше можно увидеть магазинов с этой продукцией - от небольших киосков до огромных супермаркетов. И ажиотаж происходит не только в мусульманских странах, но и в России, Франции, Великобритании и многих других. Тенденция к организации здорового питания в мире Ислама вызвана уже давно религиозными соображениями, тогда как в Европе это стремление к ведению здорового образа жизни.

fb.ru

никаких контактов с врагом у меня не было

Сторонники "Хизбаллы". Иллюстрация

Сторонники "Хизбаллы". ИллюстрацияReuters

Маджада Каяль, арабский журналист из Хайфы, редактор сайта юридического центра «Адалах», отрицает все обвинения в свой адрес.

Напомним, что 25-летний Каяль был арестован по подозрению в посещении враждебного (по отношению к Израилю) государства и контактам с иностранными агентами.

Как сообщала радиостанция «Решет Бэт», сотрудники сил безопасности арестовали его на границе с Иорданией после возвращения из Ливана, где журналист принял участие в конференции ливанской газеты «Ас-Сапир», контролируемой шиитской террористической группировкой «Хизбалла».

Сам же Каяль, благодаря изменению меры пресечения, выпущенный в конце прошлой недели под домашний арест, категорически отрицает всё, что ему инкриминируют спецслужбы.

«Я покинул конференцию, проводимую в честь 40-летия газеты [«Ас-Сапир»], для которой я порой пишу статьи», - сказал Каяль в интервью корреспонденту 2 канал ИТВ. - «Целью конференции, состоявшейся в Ливане, было построение прогнозов того, каким, по нашему мнению, станет ближневосточный регион еще через 40 лет».

«Когда я вернулся, то еще на границе был арестован по подозрению в контакте с какими-то иностранными агентами», - продолжил он. - «Но это – неправда. Разве нельзя не иметь никаких контактов с иностранными агентами и при этом вступать в контакты с теми, кто близок тебе по убеждениям, с представителями творческой и интеллектуальной элиты арабского мира? В любом случае, я не совершал ничего, что может нанести ущерб государственной безопасности Израиля, и моя работа никому не угрожает», - сказал журналист.

Как стало известно, сотрудник Службы Общей безопасности (ШАБАК), не пожелавший назвать своего имени, сообщил корреспонденту газеты «Гаарец», что, если против Киаля будет выдвинуто обвинение, то оно будет включать в себя всего один пункт: незаконное посещение территории враждебного государства. «Обвинение в осуществлении контакта с иностранным агентом с журналиста, фактически, уже снято в связи с отсутствием достаточных доказательств», - сказал он.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что ранее, в 2010 году, Маджада Каяль подвергался аресту за участие в попытке прорыва морской блокады сектора Газы «флотилией свободы».

www.7kanal.co.il

Новые карандаши - каялы " Master Kayal " от Maybelline NY — zelenoglazkaira — Сохраненная запись в кэше

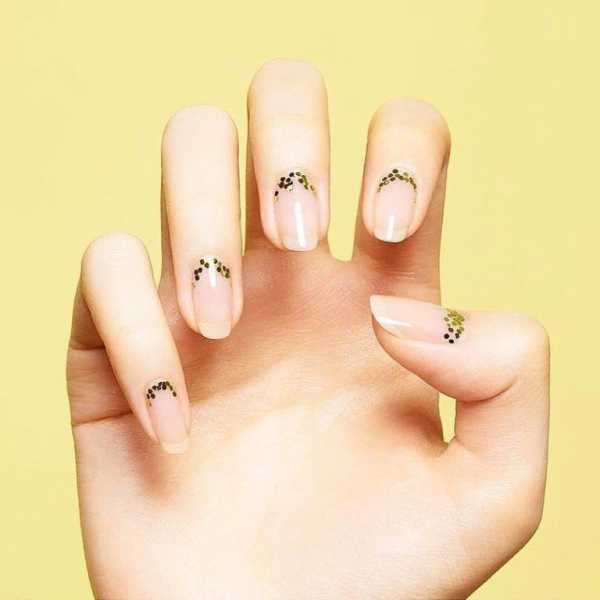

После знакомства с с карандашами -каялами я отложила надолго все другие подводки.Вот так сразу " выложила " я почти всю информацию, но пора перейти к иллюстрирующим фото. Вот так здорово они смотрятся вместе ; и еще раз поближе :

Вот так здорово они смотрятся вместе ; и еще раз поближе : Карандаши расположены по порядку : первый : темно -зеленый оттенок, цвет темной хвои, или зеленый на базе черного- можно назвать его как угодно, но суть остается, второй - синий, третий - золотой с сиянием ( или перламутром ) и четвертый - классический черный. Таким образом, это основные оттенки, можно выбирать их для себя в зависимости от цвета глаз, личных предпочтений или задуманного макияжа!Больше всего мне нравятся зеленый и черный, подходят для любого макияжа. Синий и золотистый сейчас ( и это пока ) менее востребованы, так как зимой макияж более спокойный, чем весной или летом.Качество всех оттенков одинаково хорошее,нет различий в нанесении.Свотчи на руке :

Карандаши расположены по порядку : первый : темно -зеленый оттенок, цвет темной хвои, или зеленый на базе черного- можно назвать его как угодно, но суть остается, второй - синий, третий - золотой с сиянием ( или перламутром ) и четвертый - классический черный. Таким образом, это основные оттенки, можно выбирать их для себя в зависимости от цвета глаз, личных предпочтений или задуманного макияжа!Больше всего мне нравятся зеленый и черный, подходят для любого макияжа. Синий и золотистый сейчас ( и это пока ) менее востребованы, так как зимой макияж более спокойный, чем весной или летом.Качество всех оттенков одинаково хорошее,нет различий в нанесении.Свотчи на руке : " Мастер каял " отлично рисует стрелки и на верхнем веке, а не только внутреннем на слизистой!И именно это для меня наиболее ценно, обычно я подвожу слизистую не каждый день, а вот без небольших стрелок от середины века не обхожусь. Таким образом я выделяю глаза, делаю макияж более выразительным. Каял держится весь день, не смазывается, не растекается, " мистер каял " одновременно стойкий и легкий в использовании.В сегодняшнем обзоре это выглядит так :Карандаш может создавать линии более или менее интенсивные, справляться с ним очень легко, не понадобится особая сноровка.Фотографии получились немного " выбеленными" , так как погода была очень пасмурной и мне пришлось делать снимки со вспышкой.

" Мастер каял " отлично рисует стрелки и на верхнем веке, а не только внутреннем на слизистой!И именно это для меня наиболее ценно, обычно я подвожу слизистую не каждый день, а вот без небольших стрелок от середины века не обхожусь. Таким образом я выделяю глаза, делаю макияж более выразительным. Каял держится весь день, не смазывается, не растекается, " мистер каял " одновременно стойкий и легкий в использовании.В сегодняшнем обзоре это выглядит так :Карандаш может создавать линии более или менее интенсивные, справляться с ним очень легко, не понадобится особая сноровка.Фотографии получились немного " выбеленными" , так как погода была очень пасмурной и мне пришлось делать снимки со вспышкой. Моя оценка - твердое " пять " : новые карандаши -каялы нравятся сразу по всем параметрам, начиная от цветовых решений и заканчивая удобством в использовании, многофункциональностью и комфортом.Данный формат выпуска может понравиться всем, кто любит дымчатый макияж ,подводит слизистую поверхность века или как я, просто не может обойтись без небольших стрелочек в тон теням или их контрасту. предоставлены для обзора

Моя оценка - твердое " пять " : новые карандаши -каялы нравятся сразу по всем параметрам, начиная от цветовых решений и заканчивая удобством в использовании, многофункциональностью и комфортом.Данный формат выпуска может понравиться всем, кто любит дымчатый макияж ,подводит слизистую поверхность века или как я, просто не может обойтись без небольших стрелочек в тон теням или их контрасту. предоставлены для обзора

ljrate.ru

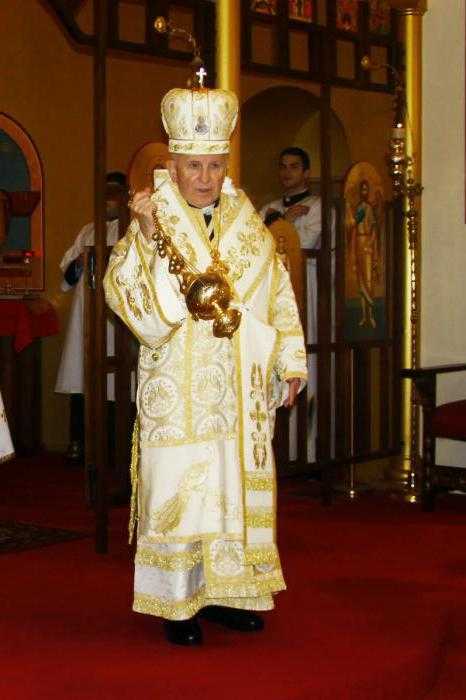

это... Происхождение и смысл церемонии каждения

Православная обрядность, как известно, довольно яркая. В числе ее обязательных атрибутов значится и церемония каждения, о которой мы и поговорим подробнее ниже.

Что такое каждение

Значение слова "кадить" довольно простое. Оно означает воскурять в честь какого-либо божества благоухание. Каждение использовалось в религиозном церемониале издревле и представляло собой форму жертвоприношения. Собственно говоря, на сегодняшний день ничего не изменилось. В иудаизм этот обряд пришел, по всей вероятности, из ближневосточного язычества, где был очень популярен. В Танахе, то есть в еврейской Библии, содержатся подробные инструкции о том, как должна выглядеть кадильница, какое благовоние в нее класть и как совершать сам обряд. Кадить - это для верующего иудея значит поклоняться Богу, провозглашать его славу и исполнять одну из его заповедей. Впрочем, занимались этим только члены священнической корпорации по особому праву и в особое время. Библия также содержит поучительную историю о том, как два священника воскурили не тот фимиам, который было положено, в результате чего Господь на них прогневался и проклял – вот насколько серьезно относились к этому в древности. После того как Храм в Иерусалиме был разрушен (а в иудейской религии храм может быть только один – в Иерусалиме), этот ритуал был предан забвению, поскольку миряне совершать его не имеют права. Зато он сохранился в христианстве, хотя первоначально его там и не было. Кадить – это для христиан первых веков нашей эры значило уподобляться язычникам, которые подобный обряд очень любили. Именно привязанность греков и римлян к этому ритуалу отвратила от него последователей Христа, которые видели в нем идолослужение. Постепенно, однако, их позиция менялась. Началось все с развившейся традиции заупокойных молитв, когда от разлагающегося тела шел невыносимый запах. Его стали заглушать во время панихиды с помощью сжигания благовоний, что вскоре приобрело ритуальный характер. Таким образом каждение проникло в христианский культ. Кадить - это для современного православного то же самое, что и молиться Богу. Многие верующие не только присутствуют при каждении в храме, но и сами совершают его дома с помощью специальных приспособлений.

Параллели в других религиях

Практически во всех религиях есть что-то подобное каждению. Кадить - это значит преподносить божеству особенный дар, который является одновременно и материальным, и духовным. Наиболее близкой параллелью христианскому каждению является традиция воскурения благовонных палочек в буддизме и индуизме. Известны также подобные церемонии в народных религиях племен Африки и Америки.

fb.ru